Printemps des poètes 2018

J’ai demandé la lune au rocher |

Quelques pistes de lectures pour s'envoler vers de belles découvertes

J’ai demandé la lune au rocher |

/image%2F0931533%2F20230405%2Fob_9558c1_41iaifxoxxl-sx195.jpg)

♥ ♥ ♥

Jane Sautière écrit par fragments, à l'affut des traces laissées par ce qui la frôle ou envahit sa vie. Qu'elle évoque son expérience d'éducatrice pénitentiaire, les vêtements qui la parent, son expérience des transports en commun ou qu'elle s'interroge sur la maternité dans notre société, elle s'appuie sur son vécu pour tendre vers l'universel. Elle s'intéresse à ce qui est sous nos yeux comme ici les animaux qui peuplent nos vie et nos univers, ceux qui surgissent inopinément, les animaux domestiques, les comestibles, les nuisibles... Ils partagent nos vies, occupent nos espaces, quelquefois bon an, mal an, disparaissent en nous déchirant le coeur, et nous apportent bien davantage que leur simple présence. En tant qu'être dénué de la volonté et de la conscience de faire souffrir, ils nous apprennent à être pleinement là, sans projection vers l'avenir, offert à ce qui se présente. Indiscutablement vivants.

"Bien sûr mon intelligence humaine me fait comprendre ce que les bêtes ne comprennent pas. Mais il faut accepter d'évaser les chemins de la compréhension à des formes on cérébrales, aux sensations, aux perceptions, aux champs poétiques qui sont connaissance aussi. Comprendre / prendre, attraper le pollen là où il est sans savoir ce qu'il est."

En les observant, en les aimant, notre humanité se révèle, comme dans cette scène inoubliable de communion avec un chat, à regarder la lune : "Un moment, j'ai vu que nous regardions ensemble la lune ronde, laiteuse, nous avons vu la même chose et ressenti la lueur d'un monde qui n'est pas le nôtre, qui nous inonde parfois, dont nous percevons l'étrangeté ensemble. (...) Mais nous partageons l'inconnaissable du monde, l'épreuve poétique du monde. (...) Et nous nous sommes regardé, yeux dans les yeux, en toute connaissance de cause. Regard à regard. Le moment ténu, le fil de l'humain à l'animal, à ce moment le monde est reconstitué. Un instant seulement, eu-delà de la crainte, dans la lumière laiteuse, un seul monde." p.61

Présentation de l'éditeur : Verticales

D'autres avis : Lecture commune avec Eva

Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, Jane Sautière, Verticales, janvier 2018, 192 p.,

Sélectionné pour le prix Psychologies du roman inspirant

♥ ♥

Ce premier tome d'une trilogie s'attache aux années 1920 à 1950 de la vie du célèbre poète. Prévert a 20 ans, il est militaire à Constantinople, puis il rejoint le Paris des années folles et son effervescence intellectuelle. A Montparnasse, il connait la vie de bohème, refusant le travail aliénant. Il partage une colocation avec d'autres artistes, dont Yves Tanguy, ils sont financés par le riche Marcel Duhamel, qui sera plus tard éditeur chez Gallimard et créateur de la Série Noire. Jacques se lie avec les surréalistes, Desnos, Breton, Aragon et lors de leurs soirées alcoolisées, il invente le cadavre exquis.

Leur vie est marquée par une liberté insouciante, puis la politisation de Breton provoque l'éclatement du groupe des surréalistes. Prévert écrit quelques scénarios mais il reste encore en retrait, méconnu, préférant profiter du présent que de s'investir dans un projet quelconque.

« Bourhis : L’idée n’était pas de raconter la vie de « Prévert le poète bien connu », mais de se focaliser sur sa jeunesse. On a souvent l’image d’un Prévert vieux, la clope fatiguée au bec. Ici nous parlons du Prévert dandy, punk avant la lettre, imprévisible, fantasque, et déjà très créatif verbalement. Et comme Christian est au dessin, ça me semblait normal de commencer l’histoire dans un port, celui de Constantinople, où Prévert fait son service militaire de manière tout à fait personnelle. Mais ça je vous laisse découvrir comment. La dernière page de l’album reprend la structure de cette première page, sauf qu’au lieu d’un café turc, c’est un bar Parisien, 10 ans plus tard. Une manière de boucler la boucle de sa vingtaine, la décennie durant laquelle Prévert s’est construit, a mûri, a rencontré les gens qui lui ont donné l’envie d’écrire. »

La mise en scène fluide des auteurs résonne en parfaite adéquation avec la personnalité libre de Prévert. Les bulles éclatent hors cadre, dépassant les limites des cases traditionnelles, à l'image de cet esprit bohème refusant d'être circonscrit. Si, dans un premier temps cette mise en page peut surprendre, elle s'adapte finalement bien au poète.

Présentation de l'éditeur : Dupuis

A lire : L'intégrale :

D'autres avis : Jérôme

Prévert, inventeur de Cailleaux et Bourhis, Dupuis, septembre 2014, 72 p., 30 euros

Bd de la semaine Chez Noukette cette semaine !

/image%2F0931533%2F20230405%2Fob_30c79a_81swm6nzhbl.jpg)

♥ ♥

"Il faut se tenir à une juste distance des gens et des choses si l'on souhaite en percevoir tous les aspects avec lucidité."

Metin Arditi évoque en ces douces pages nostalgiques son père, mort vingt ans auparavant. Il se souvient des heures heureuses passées à Istanbul, puis du déchirement de la séparation à 7 ans, quand son père décide de l'envoyer en pension en Suisse. Il ressasse le ressentiment éprouvé alors, même si ses années de pensionnat furent relativement enjouées. Il évoque également les mésententes sur la question juive, les aléas de l'existence qui rapprochent ou séparent, mais à l'heure du bilan, il retiendra surtout les leçons de sagesse de ce père millénaire, et cette phrase magique « Les livres, c’est autre chose. » qui contribuera à la vocation de l'auteur.

Cette écriture autobiographique aura eu l'avantage de replacer les évènements dans leur juste contexte, à distance, pour mieux les comprendre et les analyser et pour, enfin, pardonner les erreurs et manquements propres à toute éducation.

Ce que j'ai moins aimé : Ce récit ressemble à un journal psychanalytique qui permet sans doute à l'auteur de faire son deuil dignement, mais qui n'apporte peut-être pas autant au lecteur lambda, pour qui ce récit intime pourra rester anecdotique.

Présentation de l'éditeur : Grasset

Du même auteur : Le Turquetto ♥ ♥ ♥ ; La confrérie des moines volants ♥ ♥ ; Juliette dans son bain ♥ ; L'enfant qui mesurait le monde ♥ ♥ ♥

D'autres avis : Une lecture commune avec Eva

Mon père sur mes épaules, Metin Arditi, Grasset, mai 2017, 176p., 15 euros

Roman sélectionné pour le prix Psychologies du roman inspirant.

/image%2F0931533%2F20230330%2Fob_ba96ac_61zenn0xqpl.jpg)

♥ ♥

"Souvent je passe à côté de ma vie

Quand ma vie est en cet arbre droit comme un i"

"Tu dois te remettre à l'heure heureuse" s'admoneste l'auteure. Agressée par le monde, par cette modernité quelquefois aliénante, il est difficile de trouver sa place et d'exercer le "dur métier de vivre". Restent les mots, comme un rempart, leur assemblage comme magique qui permet de créer, le temps d'un vers, un brin de beauté.

Dans sa poésie du quotidien Valérie Rouzeau observe les sorties d'école, les repas, les balades urbaines, les soldes, et d'un oeil neuf et d'une écriture vive, elle restitue la modernité des sujets. L'inspiration se terre partout et les associations décalées créent la surprise.

De beaux textes émanent de ces pages, comme cet hommage à Comme un avion de Podalydès et Charlélie Couture

"Kayak un joli palindrome comme un avion

Se laisser porter au fil de l'air de la chanson

Y'a qu'à ! Y'a qu'à ! Y'a qu'à ! aimer bien la rivière

En suivre le courant se laisser faire aptère

Glisser glisser jusqu'à tomber sur la fée verte

Planer sans ailes au beau milieu d'un carré d'herbe

Sentir la vase la boue le fossé jusqu'au cou

Puisqu'il faut bien se perdre pour se retrouver mieux

Y'a qu'à y'a qu'à y'a qu'à tanguer jusqu'à la mer

Aux avirons du beau milieu de l'existence."

Ce que j'ai moins aimé : Je n'ai pas été vraiment sensible à ce recueil.

Présentation de l'éditeur : La Table Ronde

Sens averse (répétitions), Valérie ROUZEAU, La table ronde, mars 2018, 144 p., 16 euros

Merci à l'éditeur !

♥ ♥ ♥ ♥

"Partout se trouve la beauté

Dans un marteau, un clou, un cageot, un trait

La beauté est dans l'œil qui contemple

Et qu'importe le sujet observé

L'émerveillement s'apprend et se transmet"

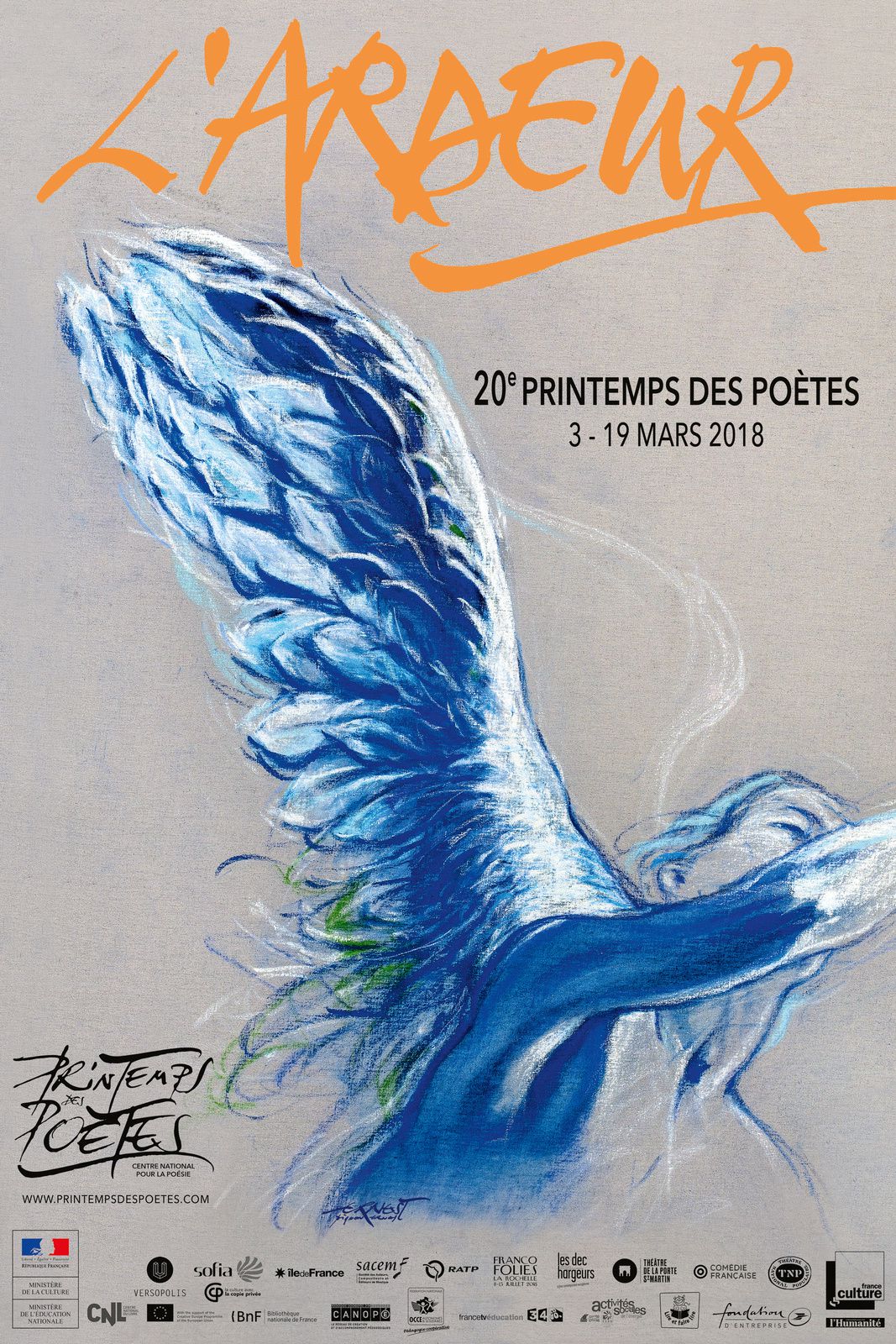

Alexandrin, vagabond sans le sou, erre de porte en porte pour vendre ses poèmes. Si ses mots lui apportent quelques pièces pour s'approvisionner au supermarché, ils sont surtout une manière d'être. Parce qu'enchanter les mots, c'est aussi embellir la vie. Alexandrin ne conçoit pas la langue autrement que travaillée. Ce qui, initialement demande un effort de tournure, finit par lui devenir naturel et essentiel. Sa quête du beau le tient debout. Sa route croise celle de Kevin, petit garçon en fugue avide de liberté. Les deux compères font un bout de chemin ensemble, Alexandrin initie Kevin à son art et lui apporte un regard neuf sur le monde qui l'entoure.

Ce très bel album résonne en nos âmes comme un appel à la rêverie, à la flânerie. Il invite à se placer en marge de la vie qui court pour la regarder courir, pour savourer les détails qui nous échappent habituellement et pour finalement réfléchir à ce qu'on souhaite laisser en chemin.

« Quand ça ne va pas, je regarde les arbres, les oiseaux... de nouveau la vie va et mon humeur repart au galop. »

Livrer la beauté du monde aux autres, retrouver son âme d'enfant capable de s'émerveiller devant une libellule, et quitte à être incompris, marginalisé, seul même quelquefois, "maudit", telle est la mission millénaire du poète mélancolique...

"La poésie, ce n'est pas que les rimes, c'est la façon de voir ou d'interpréter les choses qui prime... "

Présentation de l'éditeur : Futuropolis

D'autres avis : Jérôme ; Karine ;

BD de la semaine accueillie par Moka

/image%2F0931533%2F20230405%2Fob_e38219_neverland.jpg)

♥ ♥ ♥

"C'était un voyage incertain. J'ai dormi sous la lune."

Un beau matin, le narrateur décide de partir en chasse de son enfance. Il enfourche son cheval, s'équipe de sarbacanes, de potions, casiers filets, fléchettes qui endorment, ne sachant pas à quoi s'attendre ni comment prendre dans ses filets cette enfance éphémère tellement insaisissable. Et le voilà en quête de celui qu'il était... "J'étais le chercheur d'or, le chasseur fou, illuminé par ce rêve."

Il traque aussi ce moment où tout bascule, où l'enfance s'évade pour laisser place à la gravité de l'adulte. Au mitan de sa vie il rêve de la capturer pour ne pas la laisser s'évanouir dans les airs du temps pesant. Don Quichotte courant après des moulins à vent, il erre funambule sur le fil de sa mémoire. Il s'illumine soudain au souvenir de certaines scènes comme ces dimanches soirs magiques, quand ses parents décidaient de prolonger le week-end bienheureux en emmenant toute la famille manger des cailles chaudes sur un rocher plat dans le forêt de Fontainebleau, comme pour retenir les heures avant la reprise de la semaine.

"Je n'ai jamais essayé de retenir l'enfance ou de m'y attarder. J'ai simplement voulu faire grandir l'enfant en moi, le faire progresser, en le gardant vivant. Car, malgré les promesses que me faisait ce nouveau monde, le pays adulte, il y avait quelque chose que je n'abandonnerais pas : l'envie d'inventer et de créer. C'était un serment. Je ne renoncerais pas à l'imaginaire. Je ne perdrais pas le fil. Ce serait la continuation de l'enfance par d'autres moyens, le rêve de perfectionner éternellement l'enfance."

Une magie volatile s'échappe de cette quête, elle survole nos vies et frôle nos âmes, pour une géographie poétique de l'enfance millénaire. Neverland exerce une indéniable attirance sur nos âmes d'enfants...

Présentation de l'éditeur : L'iconoclaste

D'autres avis : Lecture commune avec Eva

Du même auteur : Tobie Lolness (2006, Gallimard Jeunesse) / Vango (2010, Gallimard Jeunesse) / Le Livre de Perle (2014, Gallimard Jeunesse)

Neverland,Timothée de Fombelle, L'Iconoclaste, 2017, 116 p., 16 euros

Après le prix Psychologies-Fnac de l’essai pour mieux vivre sa vie, Psychologies a lancé l'an dernier le prix du roman inspirant, en collaboration avec des libraires indépendants.

"Parce que nous aimons les romans, parce qu’ils nous soutiennent, nous réconfortent, ouvrent notre esprit, nous font découvrir le monde et ses habitants, parce qu’ils sont source de nourriture intellectuelle et affective, nous voulons couronner le titre qui semble réunir au mieux ces qualités. Dans un monde heurté, difficile, angoissant, la littérature a plus que jamais un rôle essentiel à jouer dans nos vies."

L'an dernier, le jury a récompensé Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson :

J'ai la chance cette année de faire partie du jury en tant que blogueuse, aux côtés de Eva, de journalistes de la rédaction, de libraires indépendants et de lecteurs. Philippe Besson sera le président du jury.

La sélection nous a été dévoilée la semaine dernière :

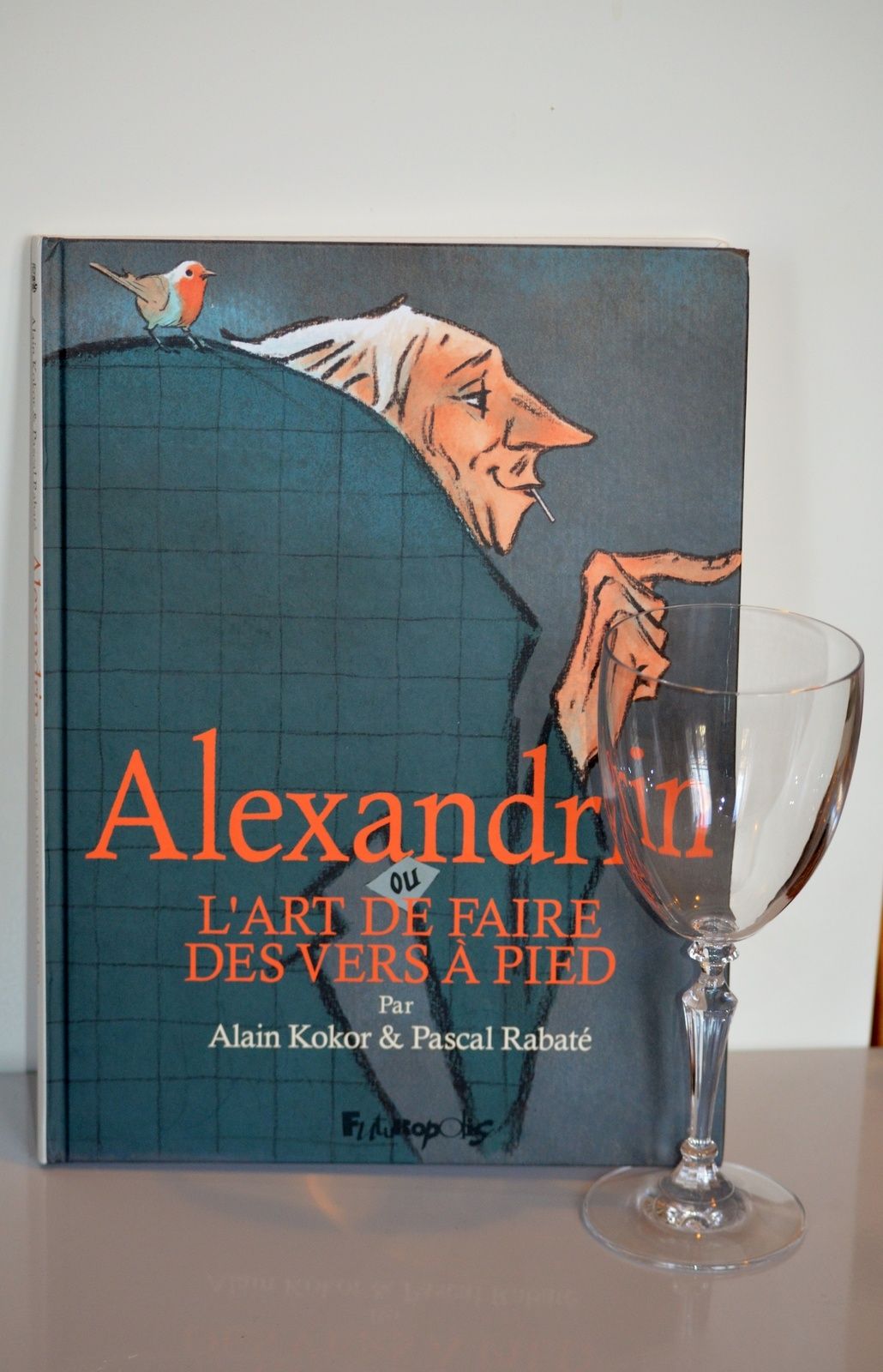

Bakhita de Véronique Olmi chez Albin Michel

Neverland de Timothée de Fombelle aux éditions L’Iconoclaste

Mon père sur mes épaules de Metin Arditi chez Grasset

Mort d’un cheval dans les bras de sa mère de Jane Sautière chez Verticales

Une rencontre à Pekin et Une autre Aurélia de Jean-François Billeter, chez Allia

Parmi ces romans j'ai déjà lu Bakhita :

Et je vous parle aujourd'hui de Neverland.

Lundi 12 Eva et moi parlerons de Mon père sur mes épaules, le vendredi 16 de Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, le mardi 20 de Une autre Aurélia/Une rencontre à Pékin.

Les délibérations auront lieu le 27 Mars après-midi et le lauréat sera annoncé le 27 Mars au soir au Musée du Luxembourg…

Merci à Pauline Puyenchet, Directrice du Pôle Culture du groupe Psychologie et Julie Henry

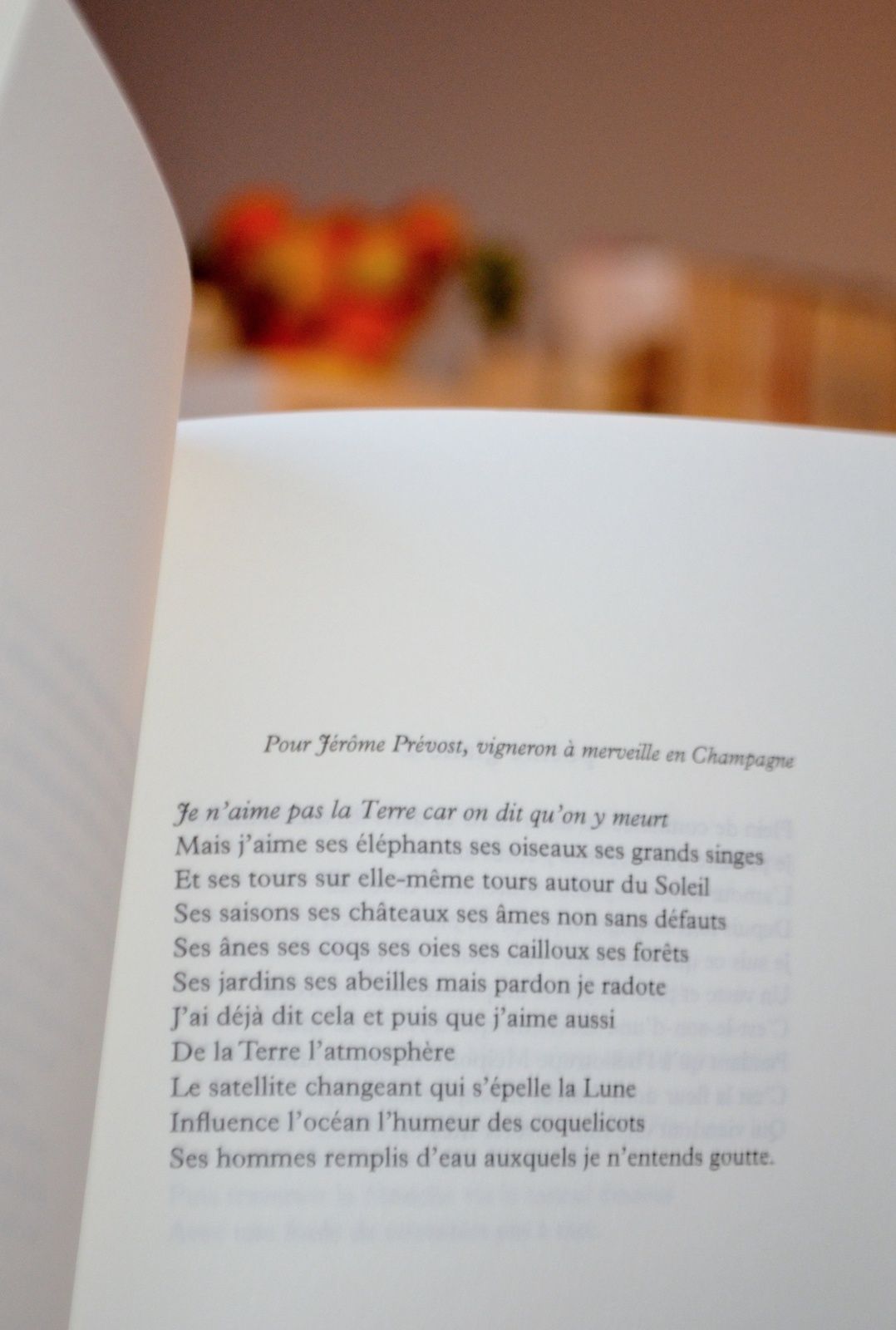

PRINTEMPS DES POÈTES

VINGTIÈME ÉDITION

3 - 19 mars 2018

L'ARDEUR

Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel Hoog et André Velter, afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie en France, Le Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation d’ampleur nationale. Sous l’impulsion d’Alain Borer en 2001, puis de Jean-Pierre Siméon de 2002 à 2017, un Centre de Ressources pour la Poésie est venu prolonger les temps forts du Printemps tout au long de l’année. C’est ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que de nombreuses actions poétiques se sont déployées sur tout le territoire et jusqu’à l’étranger.

Au fil des saisons, avec le soutien des Ministères de la Culture, via le Centre National du Livre, et de l’Éducation Nationale, la petite équipe du Printemps des Poètes a su tisser une immense communauté active : poètes, éditeurs, enseignants, élèves, bibliothécaires, chanteurs, comédiens, musiciens, lecteurs… Avec cette 20e édition, c’est un troisième souffle, un passage de témoin à Sophie Nauleau qui entend bien décupler cette aura du poème : « Pour Le Printemps des Poètes 2018, je voulais plus qu’un thème, je voulais un emblème. Une bannière qui étonne et aimante à la fois. Un mot dont tous les synonymes disent l’allant, la passion, la vigueur, la fougue, l’emportement. Un vocable vaste et généreux qui, à lui seul, condense l’élan et l’inspiration poétiques. Plus qu’un intitulé, L’Ardeur est le souffle même de la Poésie. Ernest Pignon-Ernest, qui avait calligraphié la signature du Printemps dès l’origine, a imaginé ce somptueux pastel représentant l’envol d’un être ailé. Est-ce un homme, une femme, un ange, une chimère ? C’est tout cela, mais aussi Zélos, le dieu grec du zèle et de l’ardeur, frère méconnu de Niké, la Victoire. Cette aile bleue sur un revers de toile brute est à l’image de notre ambition : à la fois intense et artisanale. Un dessin fait main qui importe en ce troisième millénaire de très haute technologie. Car s’il s’agit d’habiter encore poétiquement le monde, il est vital que la langue des poètes continue de pulser en chacun de nous. Ce qui ne nous empêche guère de travailler à une toute nouvelle version du site internet pour 2018 : la Poésie aussi étant un art de pointe. »

/image%2F0931533%2F20230405%2Fob_3ac5aa_9782253906964-001-t.jpeg)

♥ ♥ ♥

"On cherche les lignes droites, mais elles son éparses et on doit se résoudre à suivre le mouvement."

Au lendemain de la rupture, la narratrice n'est plus que fragments. Sa vie a volé en éclats, elle doit tant bien que mal réconcilier l'ensemble pour continuer à avancer, pour essayer du moins, de faire semblant. Elle plonge dans sa mémoire pour rassembler, pour comprendre peut-être enfin, d'où elle vient, pour peut-être, discerner une logique dans cet ensemble bancal que semble être devenue sa vie. Le passé, pour retrouver une époque bénie plus légère, pour oublier un instant la lourdeur de la fin.

Mais ses efforts sont vains, la jeune femme reste cette femme décousue, femme contemporaine tout en angles et contradictions...

"Peut-être faudrait-il prendre des résolutions, se résoudre, se raisonner, résorber les vices, résoudre les vides, colmater les brèches. Mais je laisse tout béant, ouvert aux quatre vents.

Je fais de l'incertitude mon objet d'étude."

L'auto-dérision aide à contrebalancer la tristesse sous-jacente qui parcourt les pages de cet auto-portrait contemporain. L'auteur a tendance à un peu trop user et abuser des énumérations-inventaires mais elle signe là son premier roman qui témoigne d'un univers dense et prometteur.

Elle nous offre un brin d'espoir, et pallie un instant à notre solitude existentielle. Et tout à coup, au détour d'une phrase, d'une pensée, le sens jaillit...

« Il y a des moments - rares - où je prends conscience que je suis vivante et que je respire encore.

Je souris parfois lorsqu'on me regarde.

Rien n'est perdu. »

Présentation de l'éditeur : JC Lattès

D'autres avis : Charlotte ; Leiloona ; Caroline ; Sabine ; Clarabel ; Séverine ; Agathe ; Eimelle ;

Interview chez Au fil des livres

"Prenez le temps de penser à vous, de vous accompagner, de vous suivre du regard, avec bienveillance. C’est important de s’accorder du temps pour s’accorder avec soi-même."

Eparse, Lisa Balavoine, JC Lattès, janvier 2018, 208 p., 18 euros